網膜硝子体疾患

網膜硝子体疾患

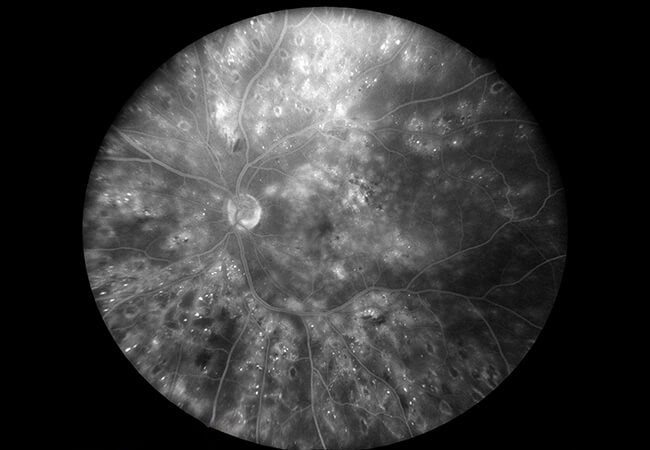

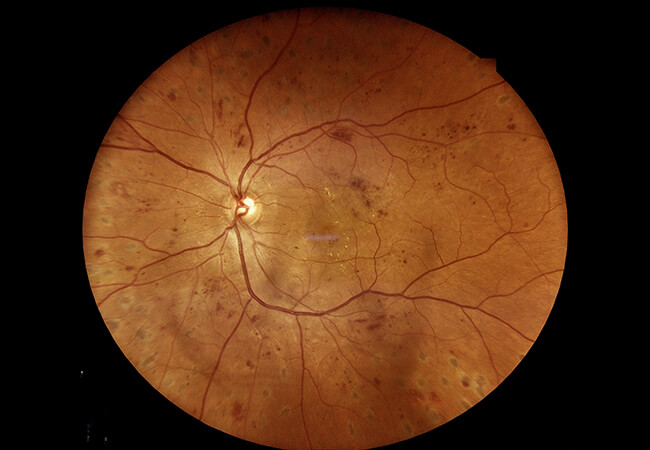

糖尿病の三大合併症の一つであり、日本人の失明原因の第2位を占めています。糖尿病の罹患期間が長いほど発症率が高く、数年から10年以上経過すると網膜をはじめ眼組織に様々な障害を起こします。「単純」「増殖前」「増殖」の病期に分けられ、それぞれの時期によって治療が変わります。視力低下を引き起こす「糖尿病黄斑浮腫(とうにょうびょうおうはんふしゅ)」は、すべての時期で併発する可能性があり抗VEGF薬やステロイド製剤の注射による治療を行います。進行した増殖糖尿病網膜症では、レーザー治療を行います。増殖膜が網膜を引っ張っている場合や、眼内に出血している場合などは硝子体手術が選択されます。

早期発見と早期治療が大切な疾患です。糖尿病の患者さんは、眼の自覚症状がなくても定期的な眼科の受診を心がけてください。

眼球打撲、加齢や強度近視などが原因で、硝子体が収縮して網膜に引っ張る力がかかることによって網膜に穴が開きます。その後液化した硝子体が入り込み、徐々に網膜が剥がれてくる病気です。進行するにつれて視界に異物が見えたり、視野が狭くなったり、視力が落ちてきたりします。放置すれば進行して失明に至る危険性がありますので、早期に発見し、適切な治療を受けることが重要です。

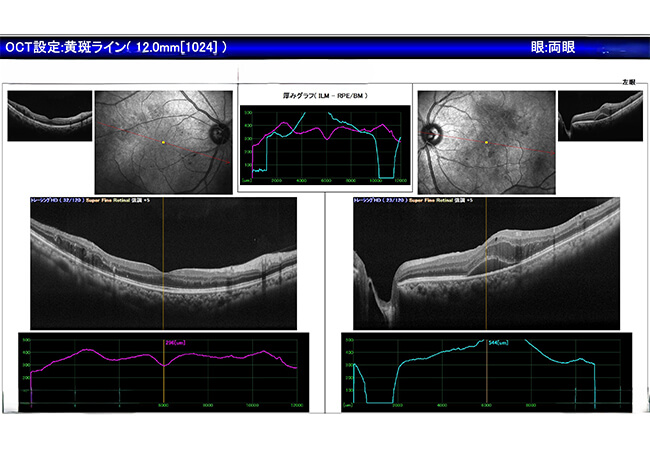

黄斑円孔は、網膜の中で視力に重要な黄斑部に小さな穴(円孔)があく病気です。加齢などによって硝子体が縮むときに、網膜の黄斑部が外側に引っ張られる力がかかることによって、穴が空きます。進行具合によって症状は様々ですが、急に視力が悪くなったり、視野の中心が黒く見えたり、物が歪んで見えたりします。硝子体手術で、引っ張る原因となった硝子体と内境界膜を除去し、眼の中にガスを入れることによって円孔の閉鎖と、視力の改善を図ります。

網膜の表面に硝子体中の細胞が増殖し、セロハンのような膜(黄斑前膜)が形成されます。

網膜裂孔、網膜静脈閉塞症やぶどう膜炎といった目の病気が原因となる者と、原因が不明なものがあります。視力が下がる、物が歪んで見える(歪視)などの症状が出現します。治療は硝子体手術を行い、貼りついている黄斑前膜を除去し、視力や歪視の改善を図るとともに進行を予防します。

網膜の静脈が詰まって血液が流れなくなる病気です。眼球後方の静脈の根元が詰まる「網膜中心静脈閉塞症」と、静脈の枝分かれ部分が詰まる「網膜静脈分枝閉塞症」があります。高血圧や動脈硬化、糖尿病のある方に多いとされています。静脈が詰まると静脈内の圧力が上昇し、網膜の血管が蛇行したり、出血したりします。また、血液中の水分が漏れて網膜にたまると浮腫を起こします。網膜の黄斑部に出血や浮腫を発症した場合、視力が低下します。血管新生緑内障や硝子体出血などを合併することもあります。黄斑浮腫に対する治療は抗VEGF薬の硝子体注射が行われます。網膜の血流が途絶えてしまっている部分がある場合にはレーザー治療を行います。進行例で眼内での出血が広がっている場合や膜が生じている場合などは硝子体手術が選択されることもあります。

網膜硝子体疾患は多岐にわたり、症例によって硝子体や網膜の状態が大きく異なります。当院ではそれぞれの患者さんに適切な治療を提案させて頂きます。

TOP